重症监测治疗

概述

ICU概念

- ICU对于各种原因导致一个或多个器官与系统功能障碍、危及生命或具有潜在高危因素的病人

- 应用先进的诊断、监测和治疗设备与技术,对病情进行连续、动态的定性和定量观察

- 并通过及时、有效的干预措施,为重症病人提供规范的、高质量的治疗和生命支持。

重症医学科收治的患者类型

- 急性、可逆、已经危及生命的器官或者系统功能衰竭,经过严密监护和加强治疗短期内可能得到恢复的患者。

- 存在各种高危因素,具有潜在生命危险,经过严密的监护和有效治疗可能减少死亡风险的患者

- 在慢性器官或者系统功能不全的基础上,出现急性加重且危及生命,经过严密监护和治疗可能恢复到原来或接近原来状态的患者。

- 其他适合在重症医学科进行监护和治疗的患者

- 慢性消耗性疾病及肿瘤的终末状态、不可逆性疾病、不能从加强监测治疗中获得益处的患者,一般不是重症医学科的收治范围

重症医学科医护人员基本技能要求

- 要掌握复苏和疾病危重程度的评估方法

- 除掌握临床科室常用诊疗技术外,应具备独立完成以下监测与支持技术的能力

- 心肺复苏术

- 血流动力学监测技术

- 颅内压监测技术

- 持续血液净化

- 人工气道建立与管理

- 支气管镜技术

- 机械通气技术

- 体外膜肺氧合

- 深静脉及动脉置管技术

- 重症超声技术

ICU的工作内容

概述

- 治疗原发疾病

- 连续监测和器官功能支持:以综合性重症患者救治为重点,负责对危重患者及时提供全面、系统、持续、严密的监护和救治。

监测的目的

- 早期发现严重威胁病人生命的高危因素

- 连续评价器官功能状态

- 评估原发疾病严重程度

- 指导对疾病的诊断和鉴别诊断

- 在重症病人严密监测基础上的目标导向治疗

重症监测治疗的内容

概述

- ICU的检测涉及呼吸、循环、神经系统、肾脏、肝脏、胃肠道、免疫、代谢、血液和营养等功能与状态方面

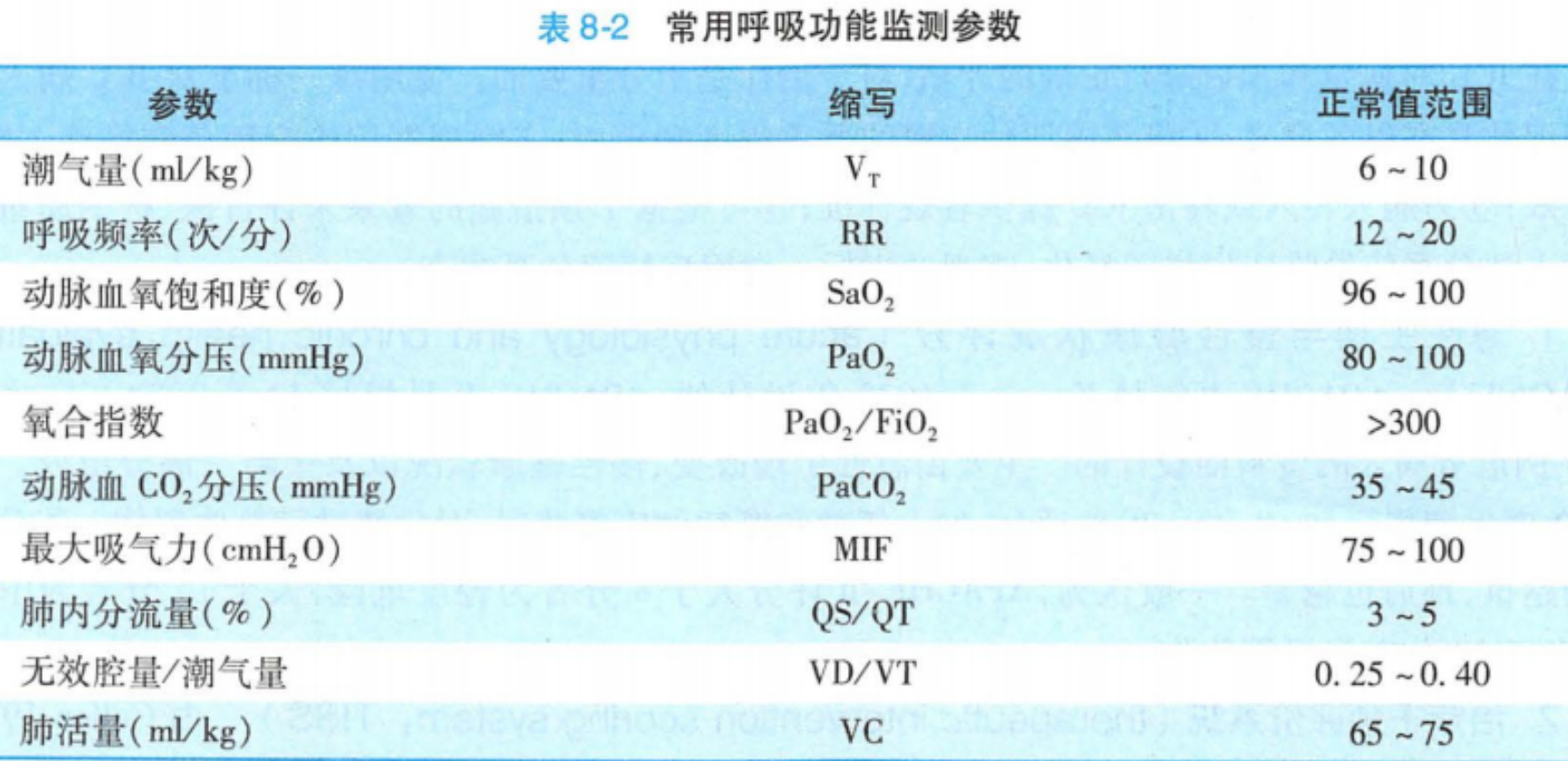

- 监测内容

- 从基本生命体征的监测,发展到全面的器官系统功能的监测;

- 从最初的器官水平功能监测,深入到组织水平的评估

循环系统

- 心电图监测

- 血流动力学监测,如上表

- 组织灌注的监测

- 传统监测指标:有意义,但是不能量化

- 血压

- 脉搏

- 尿量

- 末梢循环状态

- 血乳酸浓度

- 正常≤2mmol/L

- 组织低灌注,乳酸浓度升高>4mmol/L,持续48h,预后不佳

- 混合静脉血氧饱和度SvO2

- 胃黏膜内CO2分压

- 胃黏膜内CO2分压越大或胃黏膜内CO2分压-动脉血CO2差值越大,胃肠道组织缺血越严重

- 胃肠道是全身最早受累,最迟恢复的器官

- 传统监测指标:有意义,但是不能量化

呼吸系统

- 呼吸功能监测

- 呼吸治疗

- 氧疗

- 机械通气:机械通气是治疗呼吸衰竭的有效方法

病情评估

评分表

- APACHE

- TISS

- MODS

- SOFA

- SAPS

- NRS2002

- WeLLs评分和Caprini模型

- RASS和CPOT

目的

- 正确评估病情的严重程度和预后

- 合理选择治疗方案并评估疗效

- 为转入或转出ICU提供客观依据

- 评价医疗和护理质量

人文关怀

- 尊重生命

- 尊重病人的权力,尤其是知情同意权

- 保护隐私

- 减少痛苦、降低心理应激和躯体不适

- 打造家一样的ICU

心肺脑复苏

概述

概念

- 心搏骤停(cardiac arrest,CA)指心脏突然丧失其排血功能导致全身血液循环停止和组织缺血、缺氧的状态

- 心肺复苏(cardiopulmonary resuscitation,CPR)是指针对心搏骤停所采取的紧急医疗措施,以人工呼吸替代病人的自主呼吸,以心脏按压形成暂时的人工循环

心脏停搏的常见原因

- 心脏本身的病变

- “6H5T”

- 6H

- Hypovolemia低血容量

- Hypoxia低氧血症

- Hydrogen ion (acidosis)酸中毒

- Hyper-/hypokalemia高钾/低钾血症

- Hypoglycemia低血糖

- Hypothermia低体温

- 5T

- Toxins中毒

- Tamponade(cardiac)心脏压塞

- Tension pneumothorax张力性气胸

- Thrombosis of the coronary/pulmonary vasculature冠状动脉或肺动脉栓塞

- Trauma创伤

- 6H

心搏骤停后开始复苏的时间是成功的关键

| 心搏骤停持续时间 | 临床表现 |

| 3s | 感头晕 |

| 10~20s | 可发生昏厥或抽搐 |

| 60s | 疃孔散大、呼吸停止 |

| 2~4分钟后 | 大脑储备的葡萄糖和糖原将被耗尽 |

| 4~5分钟后 | ATP耗竭 |

| 4~6分钟内 | 发生不可逆性脑损害 |

- 黄金四分钟:在正常室温下,心脏骤停4分钟后,病人脑细胞就会出现不可逆转的损害;如果时间超过10分钟,即便抢救回来,也很可能是皮层功能丧失(植物人),甚至脑死亡

- 高质量的心肺复苏能维持重要脏器的灌注,特别是充足的冠状动脉灌注是心脏恢复搏动的前提;成功的心肺复苏不仅恢复自主呼吸和心跳,还能恢复中枢神经系统(心搏骤停到细胞坏死的时间以脑细胞最短)

- 心肺复苏应扩展为心肺脑复苏CPCR

- 心肺脑复苏是针对心脏、呼吸骤停所采取的抢救措施及其过程中维持脑组织灌注和中枢神经系统功能的恢复所采取的措施。

心肺脑复苏程序(三阶段)

- 基础生命支持(basic life support,BLS)

- 高级生命支持(advanced life support,ALS)

- 复苏后治疗(post-cardic arrest care)

基础生命支持

概述

- 基础生命支持(basic lifesupport,BLS)又称初期复苏或心肺复苏,是心搏骤停后第一时间开始挽救病人生命的基本急救措施,关键操作是心肺复苏和早期除颤

- 总共分为三部分

- 尽早识别心搏骤停和启动紧急医疗服务系统EMS

- 尽早开始CPR

- 尽早电除颤

心搏骤停的快速识别

心搏骤停“三联征”

- 意识突然丧失

- 呼吸停止

- 大动脉搏动消失

具体操作

- 判断病人有无应答反应:双手拍打病人双肩大声呼喊病人:“先生/女士,请问您怎么了?”

- 判断有无呼吸

- 观察患者胸部,看有无呼吸或呼吸是否不正常。

- 可以在触摸颈动脉时候,根据鼻腔是否呼气可以判断是否存在呼吸

- 判断有无心跳

- 摸颈动脉搏动,在喉结左右约两指处,单侧触摸、力度适中,时间至少5秒,小于10秒

- 尽量触摸颈动脉和股动脉,虽然股动脉较好,但是在社会上不太方便

- 其余

- 5~10秒钟观察病人面、胸、腹,如确认病人已无意识、无呼吸、无脉搏

- 立即大声呼救:“快来人,这里有人需要急救,请帮我拨打120并告知结果!请帮忙就近取AED!现场会急救的人请来帮助我!”

基础生命支持BLS:CPR

抢救顺序

- 成年人CPR顺序为CAB

- 当抢救新生儿、触电或溺水病人时,要采用A-B-C的顺序

C:胸外按压

- 施行胸外心脏按压时,病人必须平卧于硬板或地上,术者立于或跪于病人一侧

- 按压位置:按压部位在病人胸骨中下1/3交界处或两乳头连线中点的胸骨上,用手掌的掌根按压

- 按压方法:将一手掌根部置于按压点,另一手掌根部覆于前者之上,手指向上方跷起,两臂伸直,凭自身重力通过双臂和双手掌,垂直向胸骨加压

- 按压频率:100~120次/分,减少中断(限制在10s以内)

- 按压深度

- 成人按压深度5~6cm,

- 青春期前的儿童约为5cm,

- 儿童按压深度至少为胸廓前后径的1/3,

- 1岁以内的婴儿约为4cm

- 注意

- 每次按压后要保证胸部充分回弹,胸骨回到其自然位置,按压与放松的时间比例为1:1

- 为保证按压与放松时间相等,采用两位数计数方法:01、02、03、04、05、06、07、08、09、10、11、12、13……30

- 按压通气比:单人或双人复苏胸外按压与人工呼吸次数比例均是30:2(成人)

A:开放气道

- 保持呼吸道通畅是进行人工呼吸的先决条件

- 在施行人工呼吸前必须清除呼吸道内的异物

- 最简单有效的方法是头后仰法(仰头提颏法),但对于有颈椎或脊髓损伤者应采用托下颌法。

B:人工呼吸

- 以口对口(鼻)人工呼吸最适于院前复苏

- 操作方法

- 操作者一手保持病人头部后仰,并将其鼻孔捏闭,另一手置于病人颈部后方并向上抬起

- 深吸一口气并对准病人口部用力吹入,每次吹毕即将口移开,此时病人凭借胸廓的弹性收缩被动地自行完成呼气

- 进行人工呼吸时,每次送气时间应大于1秒,以免气道压过高;潮气量以可见胸廓起伏即可,约500~600ml(6~7ml/kg),尽量避免过度通气。

- 不能因人工呼吸而中断心脏按压。

- 有双人进行儿童心肺复苏时按压通气比由30:2改为15:2,增加了通气次数

- 对于新生儿,通气是心肺复苏的首要步骤,AHA指南推荐ABC的顺序,在出生后的一分钟内尽快开始通气,并且保持较高的通气比例(按压通气比3:1,每分钟进行90次按压和30次呼吸)。

心肺复苏成功的标志

- 眼球活动,手脚活动,开始呻吟

- 自主呼吸逐渐恢复

- 触摸到规律的颈动脉搏动

- 面色转为红润

- 双侧瞳孔缩小

尽早电除颤

心脏停搏常见的心电图类型

- 心室颤动(VF)

- 无脉搏性室性心动过速(pVT)

- 心室停顿

- 无脉搏电活动(PEA)

依据是否需要进行电击除颤以及电击是否能够有效恢复灌注性心律分为

- 可电击性心律:发病率高,抢救成功率高;室颤后4分钟内、CPR8分钟内除颤可明显改善预后

- 心室颤动

- 无脉搏性室性心动过速

- 非可电击性心律:复苏效果极差

- 心室停顿

- 无脉搏电活动

- 假性电机械分离

- 心室自主节律

- 心室逸搏节律

- 除颤后心室自主节律

高级生命支持

概述

- 高级生命支持是基本生命支持的延续

呼吸支持

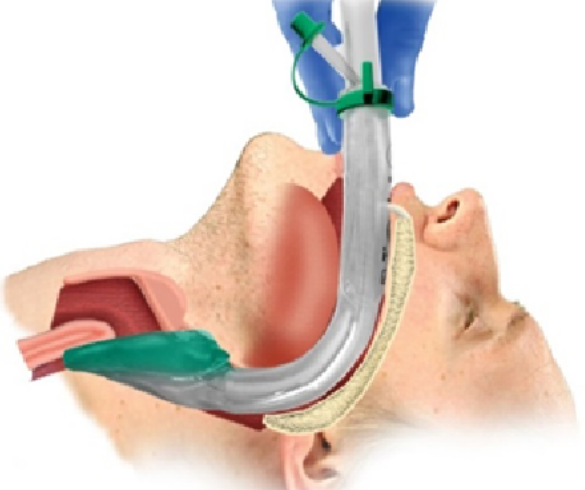

- 基本气道开放设备:指口咽通气道和鼻咽通气道

- 怀疑颅底骨折时,应避免用鼻咽通气道

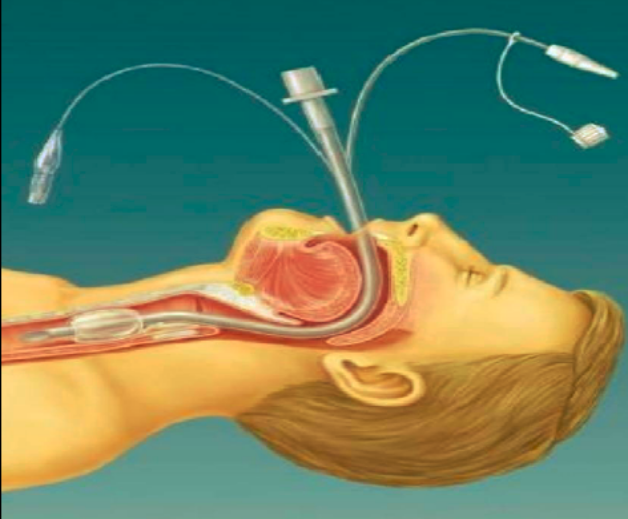

- 高级气道设备:包括气管内导管、食管-气管联合导管和喉罩三种

- 气管内导管是心脏停搏时管理气道的最佳方法。

- 放置高级气道后连接呼吸机或呼吸囊进行辅助或控制通气,通气频率保持在10次/分钟

恢复和维持自主循环——电除颤

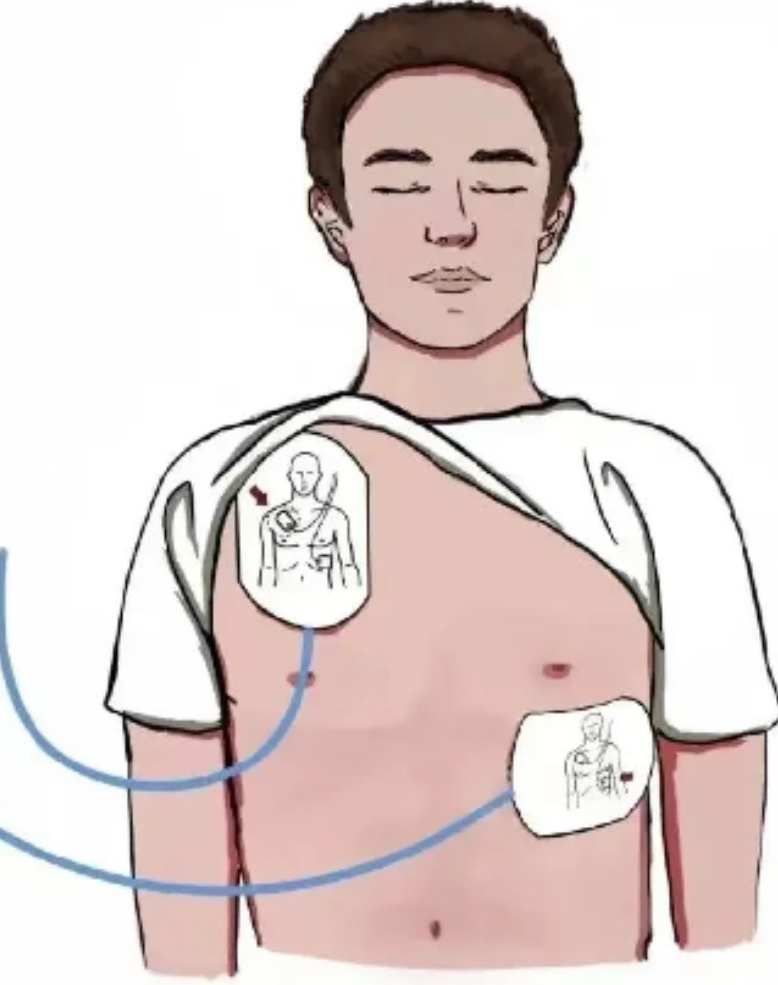

- 除颤器类型:双相波除颤,优点是除颤成功率高、除颤电能小,从而造成的心肌损害轻微

- 电除颤适应证:室颤/无脉搏性室性心动过速(可电击性心律)

- AHA复苏指南推荐直接使用最大能量除颤,双相波200J,单相波360J

- 胸外除颤时最常见的电极安放位置是“前-侧位”,将一个电极板放在胸骨右缘锁骨下方(心底部),另一个电极板置于左乳头外侧(心尖部)。

- 电极板应涂抹导电糊或垫以盐水纱布,每个除颤手柄以10kg力量压紧皮肤不留空隙。

- 除颤一次后立即恢复胸外心脏按压, CPR5个周期(1个周期=按压30次+通气2次)约2分钟后再判断心律,减少因除颤导致的按压中断。

- 开胸手术时可将电极板直接放在心室壁上进行除颤,称为胸内除颤

复苏药物治疗

给药途径

- 静脉途径:一般优先采用静脉途径

- 骨髓腔途径

- 气管途径

注意:2020版指南重点突出肾上腺素早期给药。不可电击心律的,尽早给予是合理的。可电击心律的,在最初数次除颤失败后给予肾上腺素是合理的。静脉通路优于骨内通路。

CPR期间的静脉输液

- 复苏期间建立静脉通路的主要目的是用药

- 如果心脏停搏与大量液体丢失导致的低血容量有关,应及时补液以迅速恢复血容量

- 除非存在明确低血糖,一般应避免输注含葡萄糖溶液(容易导致高渗危及生命)

复苏常用的药物

- 肾上腺素

- 胺碘酮:可用于对 CPR、电击除颤和缩血管药等治疗无反应的室颤/无脉搏性室性心动过速的病人

- 利多卡因:目前仅推荐在没有胺碘酮时应用利多卡因抢救心脏停搏

- 硫酸镁

- 不推荐难治性休克的可电击心律(VF/pVT)使用镁剂;

- 可应用于伴有长QT间期的尖端扭转性室性心动过速(与长QT间期相关的多形性VT)

- 阿托品:应用指征为血流动力学不稳定的窦性、房性或交界性心动过缓

- β-受体阻滞剂:室颤/无脉搏性室性心动过速导致心脏骤停病人

- 血管加压素

- 钙剂

- 碳酸氢盐

监测

- 心电图

- 呼气末CO2(PETCO2)

- 动脉血压和冠状动脉灌注压

- 中心静脉血氧饱和度(ScvO2)

复苏后治疗

- 优化通气和氧合:呼吸支持的延续

- 维持血流动力学稳定:循环支持

- 脑复苏

- 低温治疗:体温管理(包括高热的控制和轻度低温疗法)

- 抽搐/肌阵挛的处理

- 改善脑血流灌注

- 药物

Comments NOTHING