概述

概念

- 椎管内麻醉是指将局麻药注入椎管的蛛网膜下隙或硬膜外间隙,脊神经根受到阻滞,使神经支配区域产生麻醉作用

分类

- 蛛网膜下隙阻滞SA

- 硬脊膜外隙阻滞EA

- 腰麻-硬膜外联合阻滞CSEA

椎管内麻醉解剖基础

脊柱和椎管

- 脊椎由7节颈椎、12节胸椎、5节腰椎、融合1块的骶椎及3~4节尾椎组成

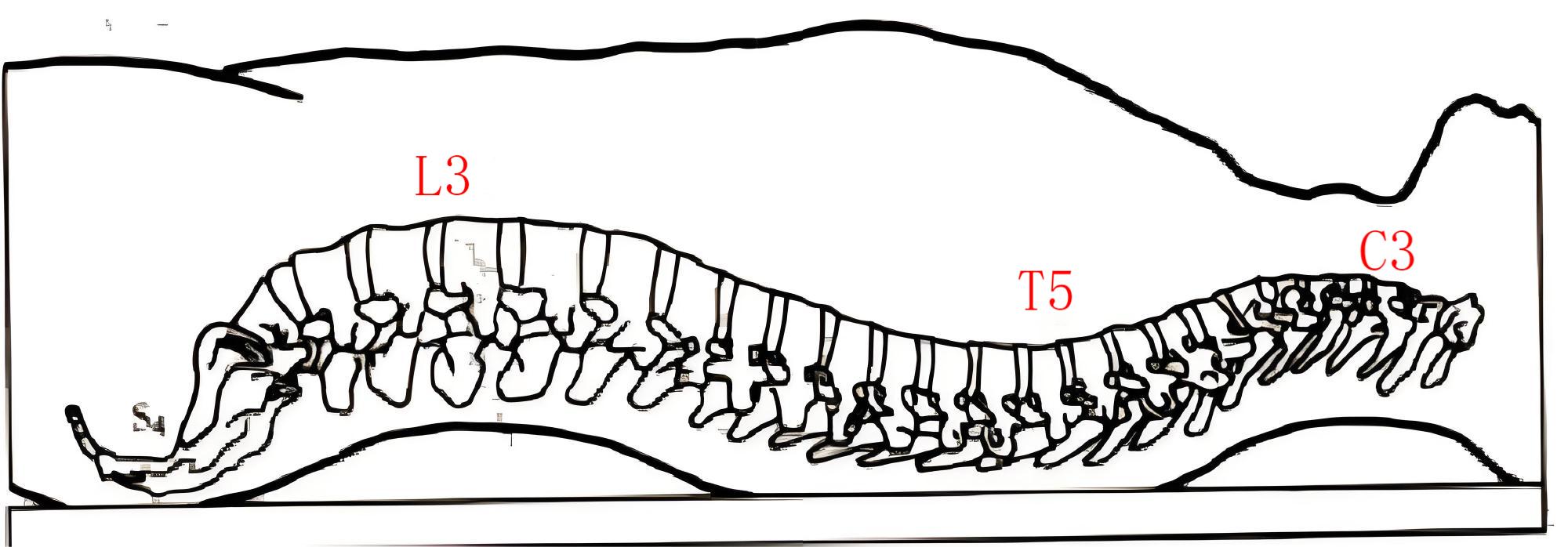

- 成人脊椎有4个弯曲,颈曲和腰曲向前,胸曲和骶曲向后。

- 仰卧时,C3与L3最高,T5与S4最低

韧带

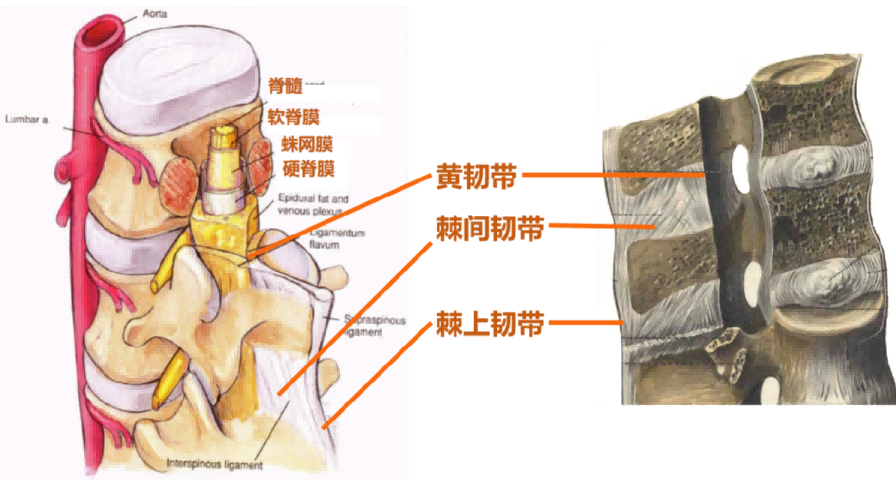

- 由内→外:黄韧带→棘间韧带→棘上韧带

- 进针需要穿过的层次:皮肤→皮下组织→棘上韧带→棘间韧带→黄韧带(腰麻出现第一个落空感,硬膜外麻醉出现此落空感应停止进针)→硬膜外腔→硬膜→蛛网膜(硬膜和蛛网膜相隔非常近,当腰麻出现第二个落空感应停止进针)→蛛网膜下腔

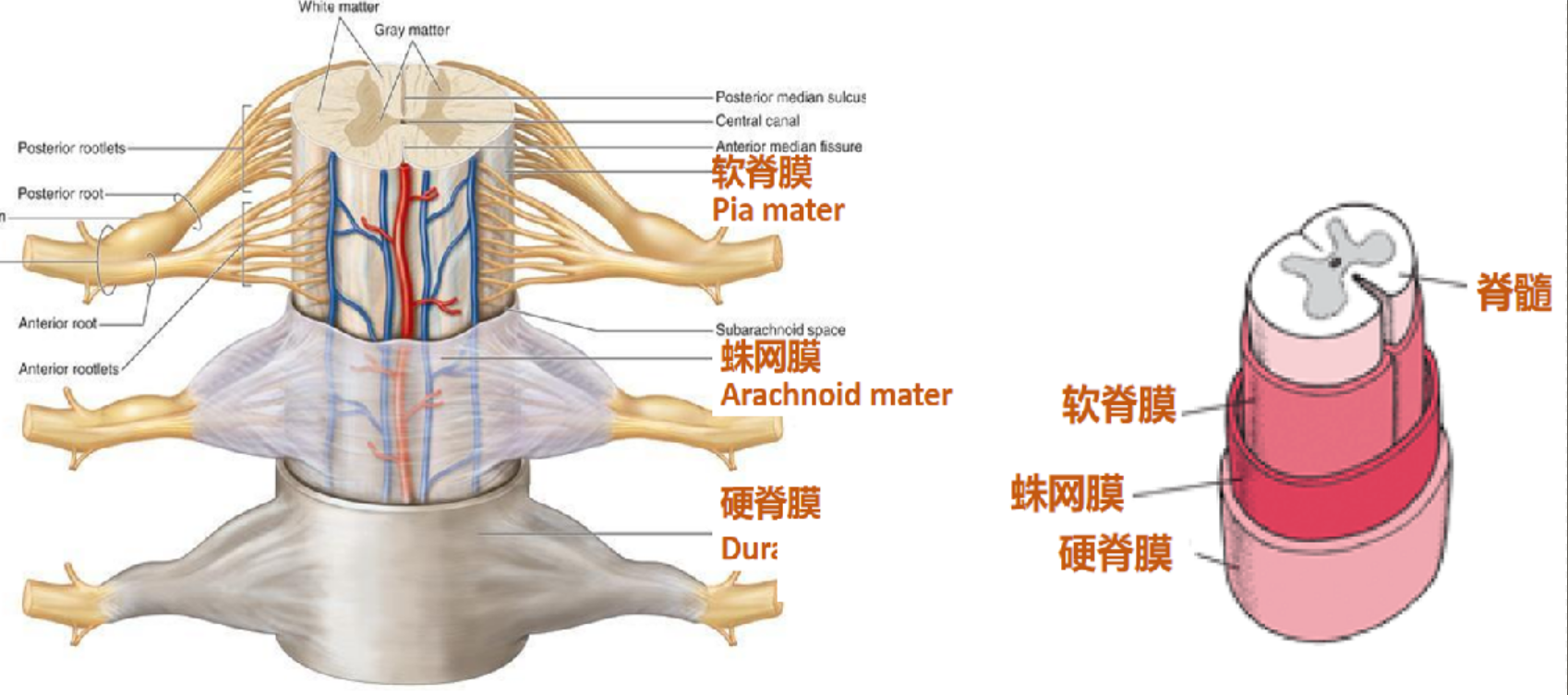

脊髓、脊膜与腔隙

- 脊髓三层被膜,分别为硬脊膜、蛛网膜、软脊膜

- 蛛网膜下腔:位于软脊膜与蛛网膜之间,内有脑脊液

- 硬膜外间隙:硬脊膜与椎管内壁之间的腔隙,内有脂肪、疏松结缔组织、血管和淋巴管

- 脊髓下端

- 成人终止于L₁椎体下缘或L₂上缘——穿刺部位L₂以下脊髓下端

- 儿童终止于L₃上缘——穿刺部位L₃以下

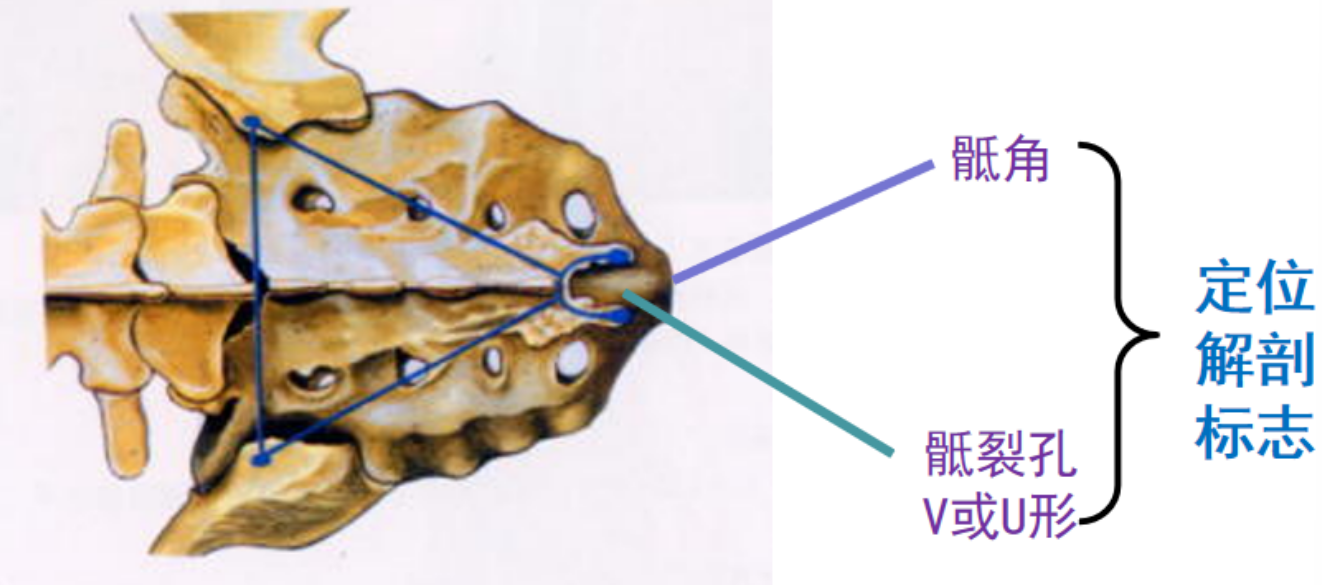

骶管

脊神经

- 31对脊神经

- 颈神经(C)——8对(颈神经比颈椎多1)

- 胸神经(T)——12对

- 腰神经(L)——5对

- 骶神经(S)——5对

- 尾神经(C0)——1对

- 脊神经前根由运动神经和交感神经传出神经纤维组成

- 脊神经后根由感觉神经和交感神经传入神经纤维组成

椎管内麻醉机制及生理

局麻药作用部位

- 椎管内麻醉主要作用部位是脊神经根

- SA蛛网膜下隙阻滞:脊神经根和脊髓表面

- EA硬膜外隙阻滞

- 通过蛛网膜绒毛

- 渗出椎间孔

- 直接透过硬脊膜和蛛网膜

麻醉平面与阻滞作用

麻醉平面

- 感觉神经被阻滞后,皮肤痛觉消失范围

神经阻滞顺序

- 首先阻滞的是交感神经、温度觉、痛觉、触觉、运动感觉、压力、本体感觉

- 脊神经体表分布

- T2——胸骨柄上缘

- T4——两侧乳头连线

- T6——剑突下

- T8——季肋部肋缘

- T10——平脐线

- T12——耻骨联合上2-3cm

- L1-3——大腿前面

- L4-5——小腿前、足背

- S1-5——大腿、小腿后面及肛门会阴

椎管内麻醉对生理的影响

- 呼吸:阻滞平面、药物浓度、病人情况

- 循环:低血压、心率减慢

- 其他系统:迷走神经功能亢进,胃肠蠕动增加

蛛网膜下隙阻滞

分类

- 根据局麻药比重

- 轻比重

- 等比重

- 重比重

- 根据麻醉平面

- 低平面

- 中平面:T4-T10水平

- 高平面

- 根据给药方式

- 单次法——临床上多采用单次法麻醉

- 连续法

适应症

- 手术时间在2-3小时内

- 下腹部、盆腔、会阴部及下肢手术

禁忌症

- 脓毒血症

- 休克

- 急性心力衰竭或冠心病发作

- 中枢神经系统疾患

- 脊柱外伤、结核

- 凝血功能障碍

- 穿刺部位或附近皮肤感染

蛛网膜下隙阻滞方法

穿刺间隙

- L2-3:两侧髂嵴最高点连线经过L4

- L3-4

- L4-5

穿刺路径

- 进针需要穿过的层次:皮肤→皮下组织→棘上韧带→棘间韧带→黄韧带(腰麻出现第一个落空感,硬膜外麻醉出现此落空感应停止进针)→硬膜外腔→硬膜→蛛网膜(硬膜和蛛网膜相隔非常近,当腰麻出现第二个落空感应停止进针)→蛛网膜下隙

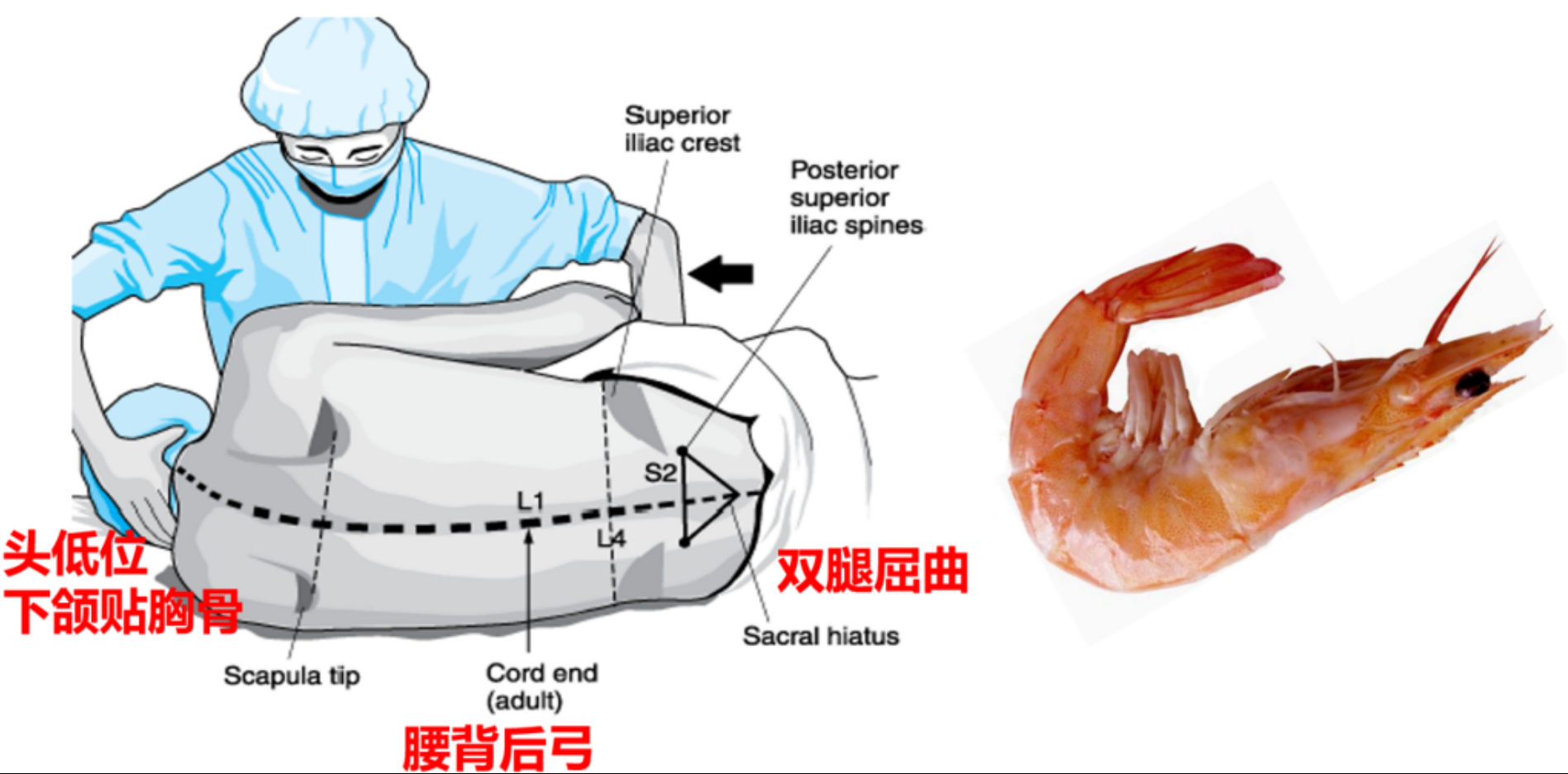

体位要求——侧卧位

常用局麻药

- 10%葡萄糖1ml+0.5-0.75%布比卡因2ml

麻醉平面调节

- 影响麻醉平面的因素

- 麻醉药的比重、剂量、容积

- 病人因素:包括病人体位

- 注药速度

- 麻醉药比重对麻醉平面的影响

- 轻比重麻醉药,若使得麻醉平面上移,那么应将患者头高脚低

- 重比重麻醉药,若使得麻醉平面上移,那么应将患者头低脚高

并发症

术中并发症

- 血压下降、心率减慢

- 呼吸抑制

- 恶心呕吐

- 麻醉平面过高

- 牵拉内脏

- 迷走神经亢进

- 对辅助用药敏感

术后并发症

- 头痛

- 腰麻最常见的并发症

- 脑脊液漏出导致颅内压减低

- 尿潴留

- S2-S4阻滞(对麻药较为敏感),膀胱的张力丧失

- 多见于男性患者

- 神经损伤

- 脑神经受累

- 黏连性蛛网膜炎

- 马尾神经症状

- 硬膜外血肿:症状包括腰痛、肌无力、截瘫,诊断时可采用CT诊断

硬脊膜外隙阻滞

概念及分类

- 将局麻药注射到硬脊膜外间隙,阻滞部分脊神经传导功能,使支配区域感觉和(或)运动功能消失的麻醉方法

- 分为单次法和连续法——临床上多采用多次法进行麻醉

适应症

- 颈部、胸壁(前两种使用较少)、腹部、上下肢手术(上肢使用也较少)

禁忌症

- 同腰麻

- 穿刺部位感染

- 凝血功能障碍

- 休克、脊柱畸形

- 中枢神经系统疾病

慎用

- 严重贫血

- 高血压

- 心脏代偿功能不良

硬脊膜外隙阻滞方法

穿刺路径

- 从外向内以此为皮肤→皮下组织→棘上韧带→棘间韧带→黄韧带→硬膜外间隙

硬膜外间隙测试方法

- 阻力消失法

- 毛细管负压法:硬脊膜外隙是负压

- 气泡压缩实验

常用局麻药

- 利多卡因、罗哌卡因

注药方法

- 试验剂量:2%利多卡因3ml观察5-10min

- 首次总量(初量)

- 追加剂量

麻醉平面调节

- 麻醉特点:麻醉呈现局限性

- 局麻药容量

- 穿刺间隙

- 导管方向(头端、尾端)

- 注药方式(单次、分次——临床上多为多次给药)

- 病人情况

并发症

术中并发症

- 全脊髓麻醉

- 概念:局麻药全部或大部分注入蛛网膜下隙,全部脊神经被阻滞

- 临床表现:血压下降、呼吸困难、呼吸心跳停止、意识丧失

- 处理原则

- 加速输液

- 升压药

- 加压吸氧

- 气管内插管

- 心肺复苏

- 预防:遵守操作规程,试验剂量

- 局麻药的毒性反应

- 血压下降:与腰麻相比出现晚,下降幅度小

- 呼吸抑制

- T2以上通气储备功能↓

- T8以下时,呼吸不受影响

- 高位硬膜外麻醉呼吸是否抑制主要取决于局麻药浓度

- 恶性呕吐

术后并发症

注意:临床上较少出现

- 神经损伤:电击样异感

- 硬膜外血肿:压迫脊髓

- 硬膜外脓肿:感染征兆

- 脊髓前动脉综合征:瘫痪

- 导管拔出困难或折断:密切观察

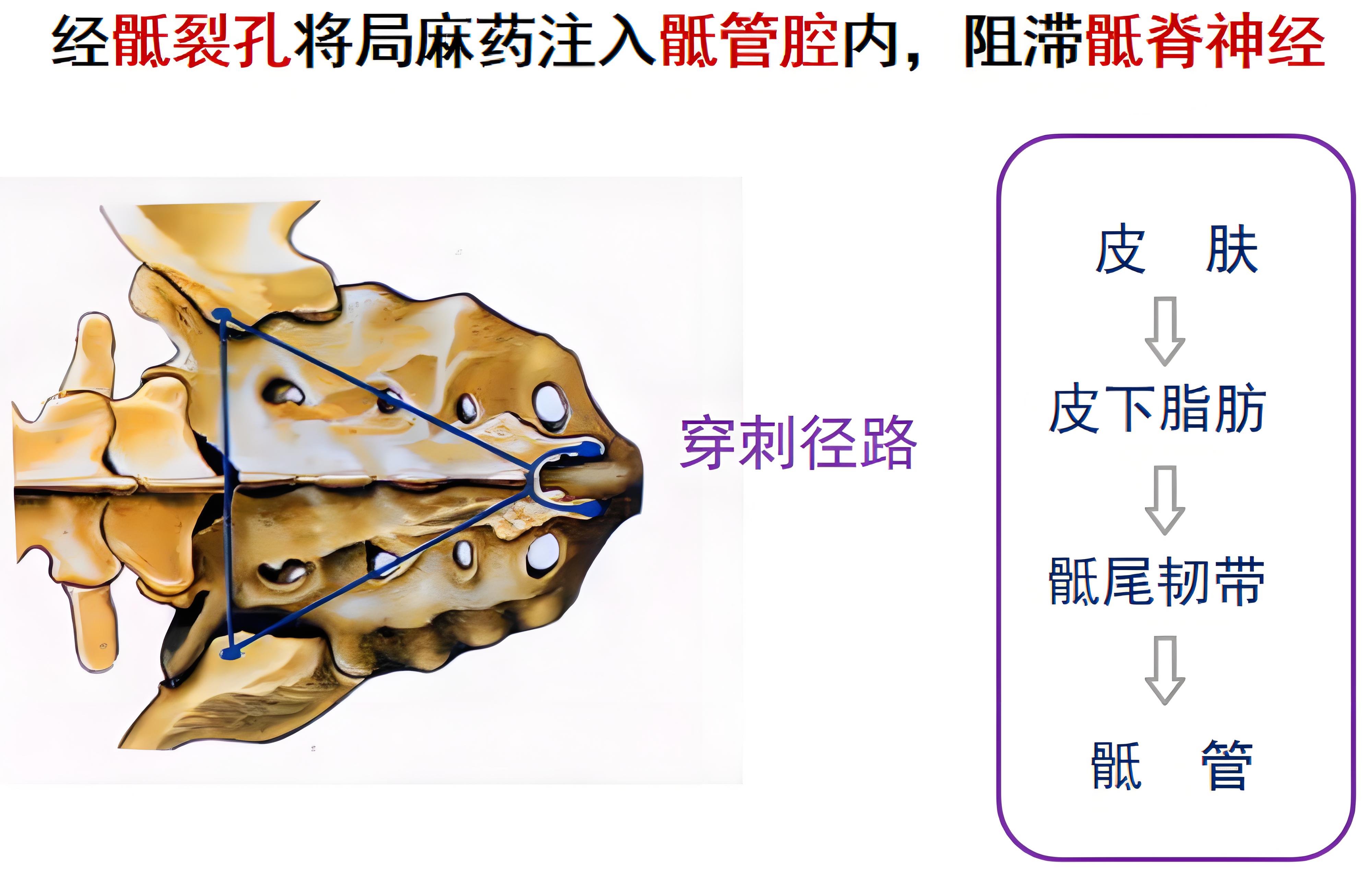

骶管阻滞

蛛网膜下隙与硬脊膜外隙联合阻滞

- 充分利用SA(起效快、镇痛完善、肌肉松弛)和EA(调控麻醉平面、适合长时间手术)的优势

Comments NOTHING