局麻药的药理

概述

概念

- 用局部麻醉药暂时阻断某些周围神经冲动传导,使支配区域产生麻醉作用

- 局部麻醉不包括椎管内麻醉

用途

- 浅表、局限手术

局麻药

作用机制

- 一般均是阻止钠离子内流,无论是酯类还是酰胺类,使之不能产生动作电位

- 局麻药作用影响的离子通道或部位存在剂量依赖性

分类

- 酯类

- 普鲁卡因

- 丁卡因

- 酰胺类

- 利多卡因

- 布比卡因

- 左旋布比卡因

- 罗哌卡因

理化性质与麻醉性能

解离常数pKa

- pKa值越低,局麻药的起效越快,弥散越好

- 起效时间由快到慢依次为:利多卡因>布比卡因>丁卡因>普鲁卡因

解释:药物发挥作用并不是以离子形式发挥作用,而是分子形式,同时离子形式脂溶性低,弥散弱,反之弥散好

脂溶性决定麻醉效能

- 脂溶性愈高,局麻药的麻醉效能愈强

- 脂溶性大,较易穿透神经组织膜而发挥阻滞作用

- 麻醉性能或者脂溶性由高到低依次为:丁卡因>布比卡因>利多卡因>普鲁卡因

蛋白结合率决定作用持续时间

- 蛋白结合率高,对神经作用时间延长

- 局麻药作用时间从长到短或蛋白结合率由高到低:布比卡因>丁卡因>利多卡因>普鲁卡因

解释:给药一次能维持多长时间,主要看取决于蛋白结合率,如果药物和蛋白结合少,结合状态少,很快就容易失效,很快就被代谢,进入细胞内,而和蛋白结合率越高,和蛋白结合部分不发挥作用,缓慢释放,降解慢,作用时间长

吸收、分布、生物转化和清除

吸收

- 吸收后入血,吸收的量和速度决定血药浓度

- 影响血药浓度因素有

- 药物剂量

- 作用部位(血供是否丰富)

- 局麻药的性能

- 血管收缩药

分布

- 蛋白结合率高且分子量大的药物,如布比卡因和罗哌卡因,均不易透过胎盘屏障分布至胎儿,故可以用于无痛分娩和剖宫产

- 局麻醉药吸收入血后,首先分布至肺,随后至心、脑、肾

解释:局麻药吸收入血后首先分布至肺,并有部分被肺组织摄取,这对大量药物意外进入血液有缓冲作用

生物转化和消除

- 酰胺类局麻药在肝中被微粒体酶系水解

- 酯类局麻药主要被血浆假性胆碱酯酶水解

常用的局麻药

细则

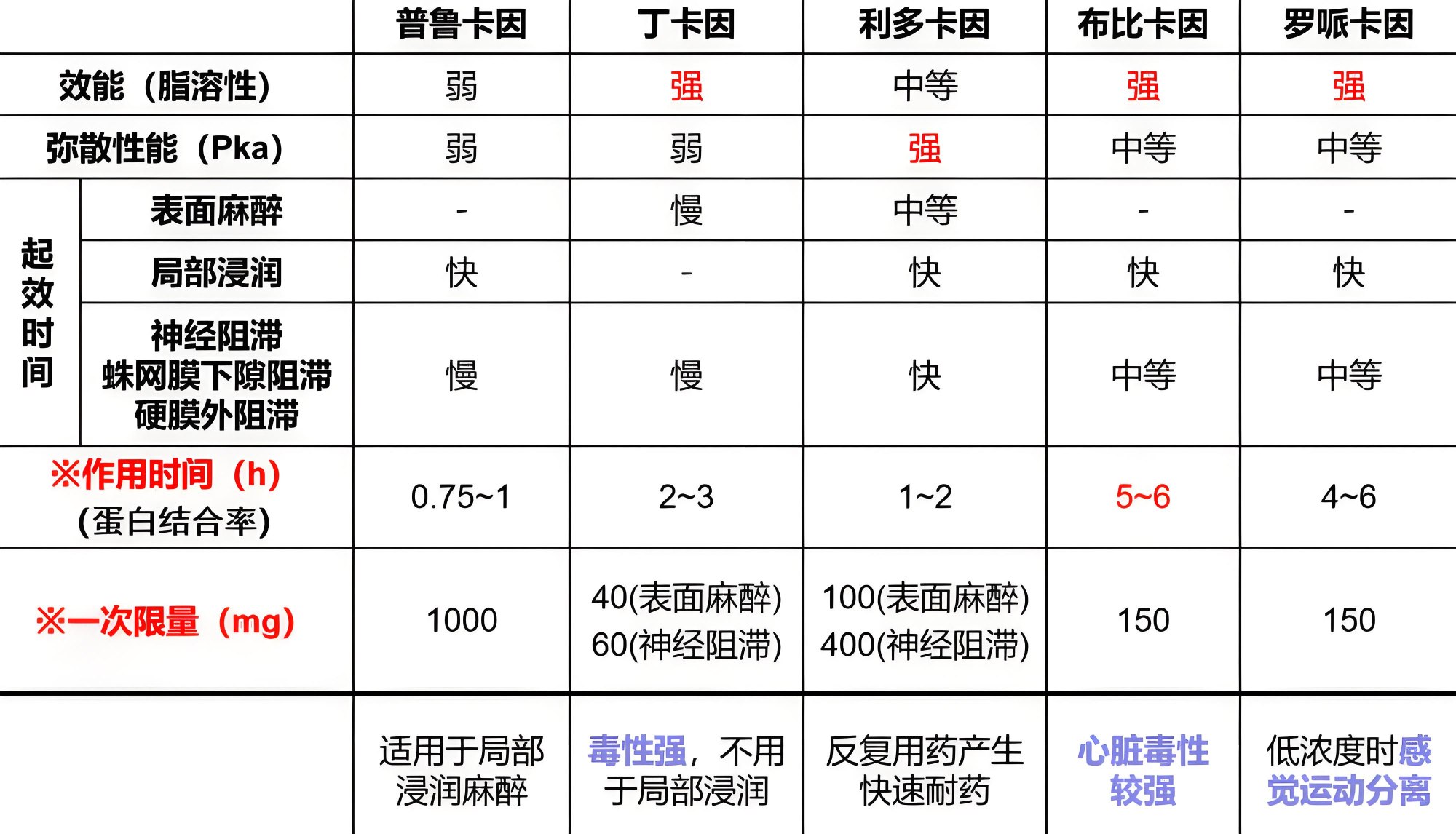

总结

- 麻醉效能主要由脂溶性决定

- 弥散性能是由pKa决定的,最强为利多卡因

- 必须掌握作用时间,即蛋白结合率(布比卡因5-6、罗哌卡因4-6、丁卡因2-3、利多卡因1-2、普鲁卡因0.75-1)和一次限量

- 丁卡因脂溶性强,效能高,黏膜穿透力强,因此临床常用于表面麻醉

- 罗哌卡因低浓度时感觉运动分离,临床常用于分娩镇痛,产妇既可以感受不到疼痛,也可以正常宫缩分娩。

- 普鲁卡因适用于局部浸润麻醉

- 由于布比卡因具有心脏毒性,而心脏毒性主要是由右旋布比卡因导致,所以临床上可以使用左旋布比卡因

- 常用局麻药毒性强度:布比卡因>罗哌卡因>左旋布比卡因>利多卡因>普鲁卡因>氯普鲁卡因

- 布比卡因和罗哌卡因很相近

不良反应及处理原则

局麻药的不良反应

- 毒性反应

- 过敏反应

毒性反应

- 概念:局麻药吸收入血液后,当血药浓度超过一定的阈值就发生局麻药全身毒性的反应,严重可致死

- 原因

- 局麻药过量

- 误注入血管

- 注药部位血供丰富,未酌情减量(或使用肾上腺素)

- 病人体质衰弱等原因耐受力减低

- 少数患者存在高敏反应

- 临床表现

- 中枢神经系统(抑制)

- 轻度毒性反应(兴奋):多语、吵闹、惊恐不安、定向障碍、头晕目眩

- 中、重度毒性反应(抑制):肌肉震颤、抽搐、惊厥、意识消失甚至死亡

- 心血管系统(抑制)

- 早期(兴奋):血压升高、心率增快

- 晚期(抑制):血压下降、心率减慢、房室传导阻滞、心搏骤停

- 中枢神经系统(抑制)

- 局麻药中毒的预防

- 药物安全剂量的控制

- 防止误入血管

- 及早发现

- 预防用药

- 治疗原则

- 停止用药,面罩吸入氧气,

- 轻度兴奋静注镇静药(地西泮、咪达唑仑)

- 惊厥时静注硫喷妥钠。严重者可辅用短效肌肉松弛药,行气管插管,建立人工通气。

- 循环抑制,应补充血容量,酌情使用血管活性药物

- 呼吸心跳骤停,心肺复苏,同时应用脂肪乳

过敏反应

- 概述:酯类较多,普鲁卡因和丁卡因

- 临床表现:少量局麻药即可引起荨麻疹、喉咽水肿、支气管痉挛、低血压

- 治疗

- 停药,吸氧

- 保持呼吸道通畅

- 保持循环稳定

- 使用肾上腺皮质激素、抗组胺药物

- 预防:选用酰胺类

局麻方法

概述

- 表面麻醉

- 局部浸润麻醉

- 区域阻滞

- 神经阻滞

表面麻醉

- 概念:穿透力强局麻药施于黏膜表面,阻滞黏膜下神经末梢

- 常用药物

- 利多卡因

- 丁卡因

- 适应症:眼、鼻、咽喉、气管、尿道粘膜或内镜检查

局部浸润麻醉

- 概念:将局麻药注射于手术区组织内,阻滞神经末梢

- 常用药物

- 普鲁卡因

- 利多卡因

- 操作方法

- 先在手术切口线一端进针,针的斜面向下刺入皮内,注药后形成橘皮样隆起,称皮丘。

- 将针拔出,在第一个皮丘的边缘再进针,如法操作形成第二个皮丘,按此在切口线上形成皮丘带。

- 再经皮丘向皮下组织注射局麻药,即可切开皮肤和皮下组织。

- 上述操作方法的目的是让病人只在第一针刺入时有痛感。

- 如手术要达到深层组织,可在肌膜下和肌膜内注药。

- 分开肌层后如为腹膜,应行腹膜浸润。如此浸润一层切开一层,注射器和手术刀交替使用,以期麻醉确切。

- 注意事项

- 注入组织内的药液需有一定容积,在组织内形成张力,使药液与神经末梢广泛接触,以增强麻醉效果

- 为避免用药量超过一次限量,应降低药液浓度

- 每次注药前都要回抽,以免注入血管

- 实质脏器和脑组织等无痛觉,不用注药

- 药液中含肾上腺素可减缓局麻药的吸收,延长作用时间

区域阻滞

- 概念:手术区四周及底部注射局麻药,阻滞传入神经纤维

- 适应症:适用于肿块切除术(乳腺良性肿物、头皮手术等)

神经阻滞

概念

- 神经干、丛、节周围注射局麻药,阻滞冲动传导

分类

概述

- 臂神经丛阻滞

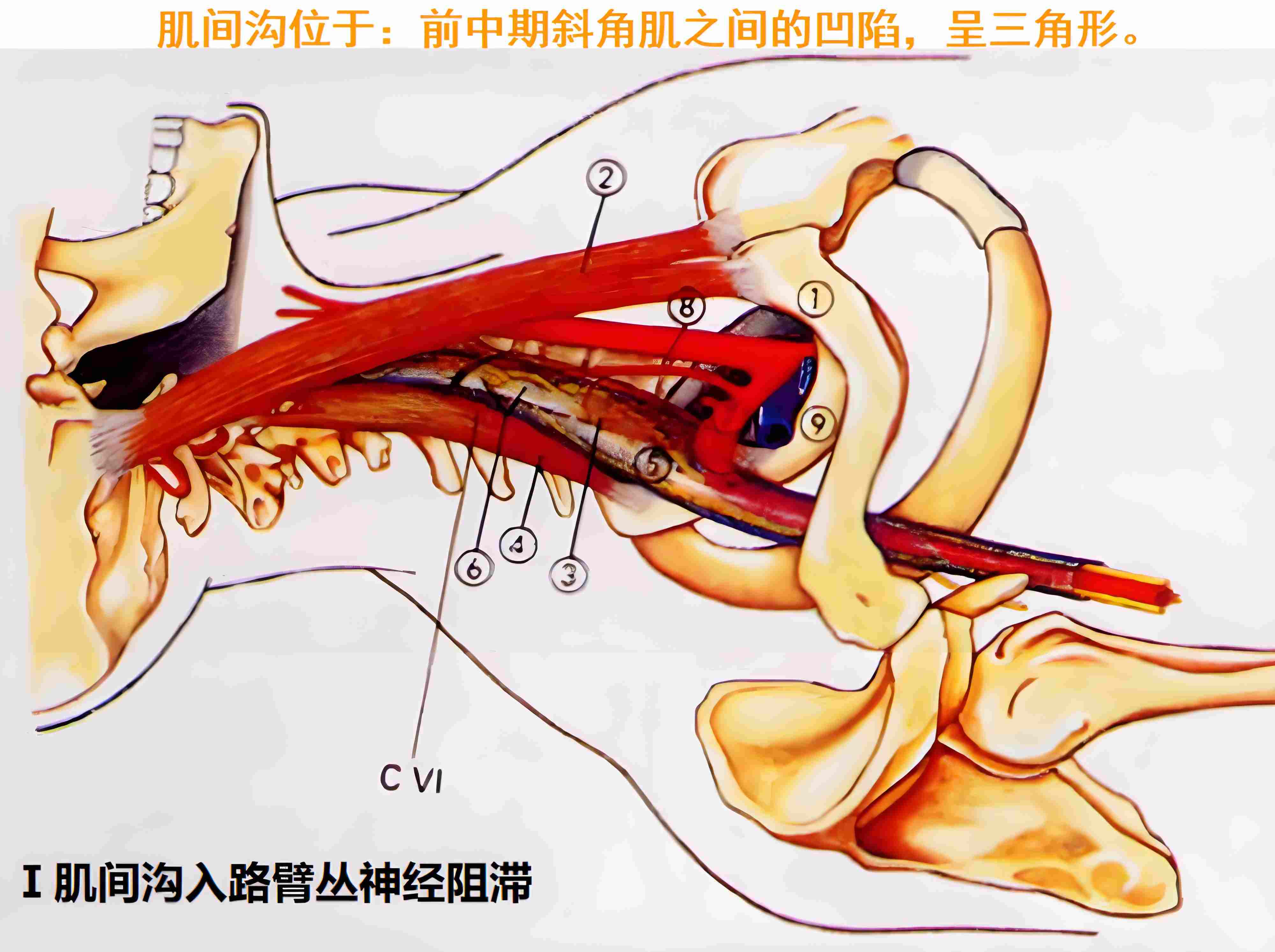

- 肌间沟径路

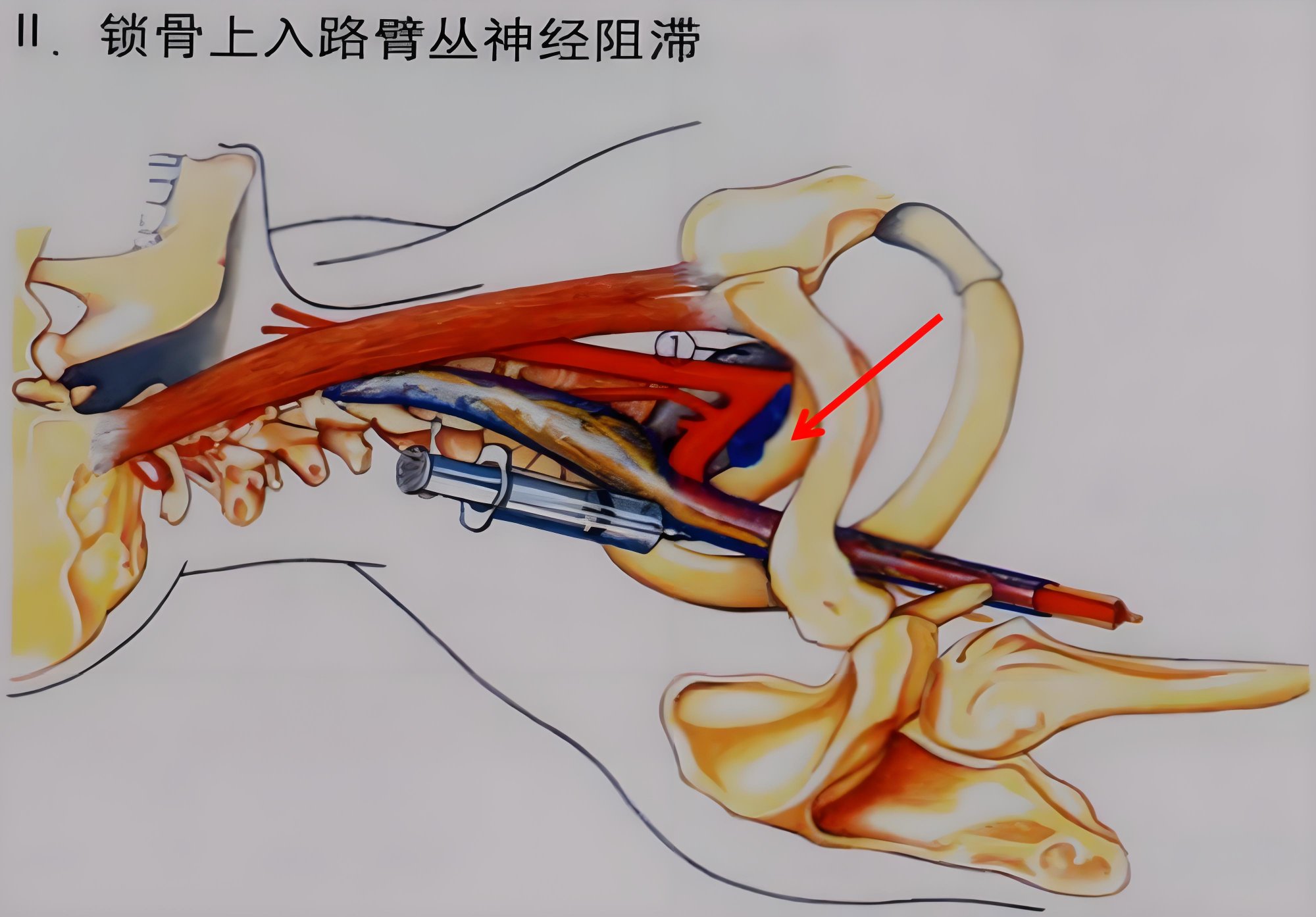

- 锁骨上径路

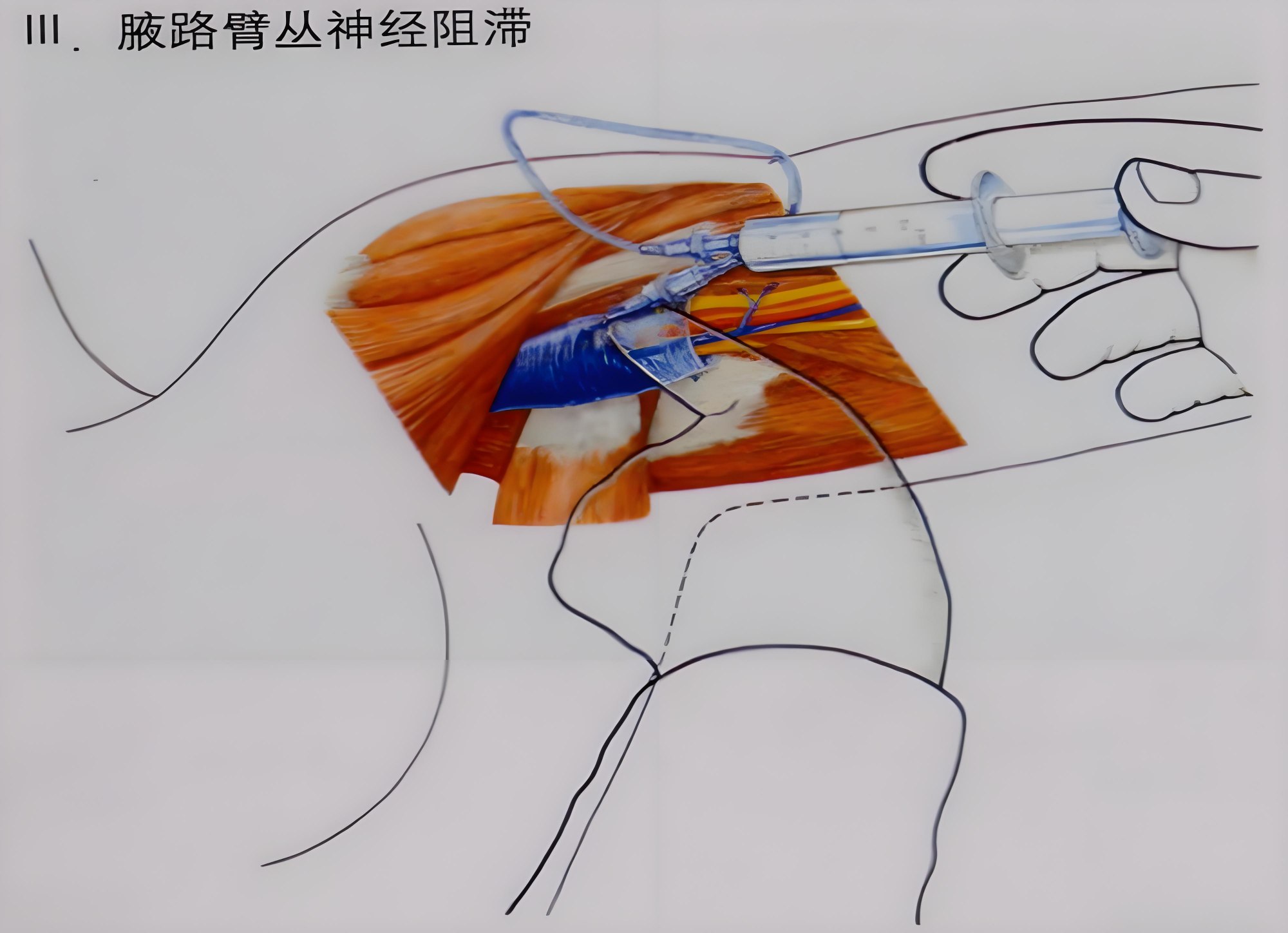

- 腋径路

- 颈神经丛阻滞

臂丛神经阻滞

肌间沟径路

- 适应症:上臂或肩部手术

- 优点

- 易操作;

- 用药量小;

- 气胸发生率低

- 不良反应

- 尺神经阻滞不全

- 易误入硬脊膜外腔和蛛网膜下腔

- 膈神经、喉返神经麻痹

- 霍纳综合症

注意:霍纳综合症系颈交感神经节被阻滞所致,患侧眼睑下垂、瞳孔缩小、眼结膜充血、鼻塞、面部发红及无汗(即交感神经被阻滞的表现)

锁骨上径路

- 适应症:前臂或桡侧手部手术

- 不良反应

- 气胸

- 血胸

腋径路

- 适应症:前臂或尺侧手部手术

- 优点:易定位;并发症较少

- 不良反应:入血概率大

颈丛神经阻滞

- 方法

- 深丛阻滞

- 颈前阻滞法:胸锁乳突肌与颈外静脉交叉点

- 肌间沟阻滞法

- 浅丛阻滞:胸锁乳突肌后缘的中点

- 深丛阻滞

- 适应症

- 颈部切开

- 气管切开

- 颈动脉内膜剥脱术

- 并发症

- 浅丛阻滞并发症很少见;

- 深丛阻滞并发症有

- 局麻药毒性反应

- 误入硬脊膜外腔和蛛网膜下腔

- 膈神经、喉返神经麻痹

- 霍纳氏征

- 但是很少出现双侧双重阻滞

Comments NOTHING